भारत – पाकिस्तान बंटवारा : कागज, कलम, पेंसिल और बल्ब तक बांटे गए

भारत – पाकिस्तान बंटवारा : कागज, कलम, पेंसिल और बल्ब तक बांटे गए

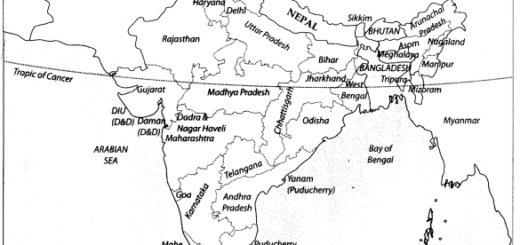

स्वतंत्रता के साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक बहुत ही मुश्किल काम था। यह समय तनाव और संघर्ष से भरा हुआ था। फैसला हुआ कि भारत को दो देशों भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। इस काम को करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को बुलाया गया। उन्हें ब्रिटिश भारत को दो देशों में बांटने वाली सीमाएं बनाने का काम सौंपा गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रेडक्लिफ ने बस ‘मानचित्र पर एक रेखा खींचकर’ देश को दो हिस्सोंमें बांट दिया। इस तरह भौगोलिक विभाजन तो हो गया,लेकिन अब यह तय करना बाकी था कि सेना, पैसा और संस्कृति जैसी चीजें दोनों देशों के बीच कैसे बांटी जाएंगी।

राजेंद्र प्रसाद-सरदार पटेल बनाम लियाकत-जिन्ना

16 जून, 1947 को गवर्नर-जनरल जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर एक समिति बनाई। इसे पंजाब विभाजन समिति कहा गया। इसका मुख्य काम था-वित्त,सेना और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और उनके ऑफिस के सामान का बंटवारा कैसे किया जाए, इस पर सलाह देना। इस समिति का नाम बाद में विभाजन परिषद कर दिया गया। इसमें कांग्रेस की तरफ से सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं, ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान और अब्दुर रब निश्तार थे। बाद में निश्तार की जगह मुहम्मद अली जिन्ना ने ले ली।

70 दिनों में बांटने की रखी गई थी समय सीमा

विभाजन परिषद के पास ब्रिटिश भारतीय राज्य को बांटने के लिए सिर्फ 70 दिन थे। इतने कम समय में सभी विभागों की संपत्ति और वित्तीय देन दारियों को बांटना था।

सबसे बड़ी समस्या सेना का बंटवारा, मुस्लिमों से बदला

विभाजन परिषद के सामने सबसे बड़ी समस्या सेना का बंटवारा था। इस प्रक्रिया में दो-तिहाई सेना भारत में रही, जबकि एक-तिहाई को पाकिस्तान भेज दिया गया।रिपोरटों के अनुसार, लगभग 2,60,000 सैनिक भारत में रहे। इनमें ज्यादातर हिंदू और सिख थे। वहीं, दूसरी ओर लगभग 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। गोरखा ब्रिगेड को भारत और ब्रिटेन के बीच बांट दिया गया। हालांकि, यह प्रक्रिया आसान नहीं थी।

कागज, कलम, पेसिल और बल्ब तक बांटे गए

पैसों का बंटवारा एक और बड़ी चुनौती थी। विभाजन समझौते के अनुसार, पाकिस्तान को ब्रटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का 17.5 प्रतिशत हिस्सा मिला।इतिहास बताता है कि भारत ने 15 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये दिए थे, जैसा कि वादा किया गया था। हालांवे, 75 करोड़ रुपये की राशि एक विवाद में फंस गई। पाकिस्तान ने कश्मीर पर भाड़े के सैनिकों की मदद से आक्रमण कर दिया था। वित्तीय और सैन्य संपत्तियों के अलावा, भारत और पाकिस्तान अन्य चल संपत्तियों के विभाजन पर भी सहमत हुए । सभी चल संपत्तियों को 80-20 के अनुपात में विभाजित किया गया था। इनमें कार्यालय फनीचर, स्टेशनरी आइटम और यहां तक कि लाइट बल्ब भी शामिल थे।

जब एक हाथी के लिए भारत-पाक में खिंची तलवारे

रिपोटों के अनुसार, जानवरों का भी बंटवारा किया गया। औपनिवेशिक बंगाल के वन विभाग के हाथी जॉयमोनी को भी बांटने की समस्या आई। संपत्ति विभाजन के अनुसार, जायमोनी का मूल्य एक स्टेशन वैगन के बराबर था। यह हाथी वन विभाग और आसपास के लोगों के लिए बेहद प्यारा था। इस मामले पर दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गई। आखिरकार अंग्रेजों की मदद से यह तय किया गया कि पश्चिम बंगाल को वाहन मिलेगा और पूर्वी बंगाल को हाथी मिलेगा।

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए अब तक के समझौते

भारत और पाकिस्तान को आजाद हुए सात दर्शक से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान दोनों के बीच चार बार बड़े पैमाने पर युद्ध हो चुका है। यही वजह है दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर हमेशा ही शंका बनी रहती है। पहलगाम हमले के बाद भी युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नैस्तनाबूद किया। हालांकि, भारत-पाकिस्तान के बीच कई सारे समझौते भी हुए हैं, जिन्होंने युद्ध खत्म किए हैं।

सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि कुछ ऐसे भी समझौते हैं, जिन्हें दोनों देशों ने अपनी-अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। इसी तरह से कुछ धार्मिक समझौते भी हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 10 प्रमुख समझौतों –

कराची समझौता (1949)

आजादी के तुरंत बाद ही 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधियों ने 27 जुलाई 1949 को कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र में एक युद्ध विराम रेखा स्थापित की। यह रेखा एक अस्थायी सैन्य सीमा थी और इसमें दोनों देशों के सैन्य बलों को उन स्थानों पर रोकने की बात हुई, जहां वे उस समय मौजूद थे।

नेहरू-लियाकत समझौता (1950)

ये समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच 8 अप्रैल, 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। बंटवारे के बाद बड़े पैमाने पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दोनों देशों की सरकारों को अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी थी। समझौते ने मुक्त आवागमन, समानरोजगार के अवसर सुनिश्चित किए और निगरानी के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की।

सिंधु जल समझौता (1960)

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने 19 सितंबर, 1960 को साझा नदियों के प्रबंधन के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके मुताबिक, भारत सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज को कंट्रोल करेगा, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलता रहेगा। सालों तक चली बातचीत के बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता से इस संधि पर साइन हुआ। इसमें बांधों, नहरों, बैराजों और नलकूपों के निर्माण का भी प्रावधान था।

ताशकंद समझौता (1966)

सोवियत यूनियन की मध्यस्थता के जरिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुहम्मद अयूब खान के बीच 10 जनवरी, 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ। इसे ताशकंद घोषणा या ताशकंद समझौते के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत भारत-पाकिस्तान ने दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए आपसी समझ और मैत्री पूर्ण संबंधथों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सामान्य और शांति पूर्ण संबंध बहाल करने के अपने दृढ़ संकल्प का भी ऐलान किया।

शिमला समझौता (1972)

1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई, 1972 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार आली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। इसने दोनों देशों के बीच शांति संधि का काम किया। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाना और बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वात्ता के जरिए विवादों को सुलझाने था। शिमला समझौते में कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना भी की गई।

धार्मिक स्थलों की यात्रा पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल (1974)

सितंबर 1974 में भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच धार्मिक स्थलों की यात्रा पर ‘द्विपक्षीय प्रोटोकॉल’ साइन हुआ। इसके तहत संबंधित देश का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे कि सहमत थार्मिक स्थलों की सूची में शामिल पूजा स्थलों का उचित रख रखाव किया जाए और उनकी पवित्रता बनी रहे। ये प्रोटोकॉल भारत और पाकिस्तान के नागरिकों को धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने की इजाजत देता है।

परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता (1988)

यह समझौता 31 दिसंबर, 1988 को पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव हुमायूं खान और भारतीय विदेश सचिव केपीएस मेनन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इसके तहत दोनों पक्षों को एक-दूसरे के देश में किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान या फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से कोई भी कार्रवाई करने सेमना किया गया। हर साल 1 जनवरी को दोनों देशों को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देनी होती है।

लाहौर घोषणा (1999)

भारत के तत्कालीन प्रथानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बीच 21 फरवरी, 1999 को लाहौर घोषणापत्र पर साइन किया गया। इसका मकसद न्यूक्लियर टेंशन को कम करना और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना था। इस घोषणापत्र पर ऐसे वक्त में साइन हुआ था, जब1998 में दोनों देश परमाणु परीक्षण कर चुके थे। इस वजह से दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष की संभावना भी बढ़ चुकी थी।

नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम समझौता (2003)

हालांकि 2003 का युद्ध विराम समझौता एक औपचारिक घोषणा नहीं था, फिर भी यह नियंत्रण रेखा पर दुश्मनी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। यह सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था और फरवरी 2021 में इस पर फिर से सहमति बनी।

परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने पर समझौता(2007)

2007 में लागू हुआ यह समझौता दोनों पक्षों को परमाणु दुर्घटना की स्थिति में एक-दूसरे को सूचित करने और ऐसी घटना की किसी भी गलत व्याख्या को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इस समझौते को तब से दोबार, 2012 और 2017 में, बढ़ाया जा चुका है।

■■■■

+91-94068 22273

+91-94068 22273