First Past The Post System

First Past The Post System

दुनिया भर में चुनाव की मुख्यतः 2 प्रकार की प्रणालीयां हैं : बहुलवादी प्रणाली या साधारण बहुमत प्रणाली ( First Past The Post System ) एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) | बहुलवादी प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत (अर्थात कुल मतों के 50% से अधिक ) प्राप्त हुआ हो । साधारण भाषा में इस विधि को ‘जो सबसे आगे वही जीते’ प्रणाली भी कहते हैं। अर्थात,प्रतीकात्मक तौर पर , चुनाव रूपी दौड़ (race) में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे पहले “फिनिशिंग पॉइंट” पर पहुँच पाता है वही विजयी होता है। यह मायने नहीं रखता की उसने इस दौड़ को पूरी करने में कितना समय लिया (यानि उसे कितने प्रतिशत मत मिले ) | केवल यह मायने रखता है कि वह अपने अन्य प्रतिद्वंद्वियों से पहले पहुंचा हो (यानि उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से अधिक मत मिले हों ) | भारत में विधान परिषद , राज्यसभा , उप-राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ कर सभी अन्य चुनावों में बहुलवादी पद्धति ही अपनाई गई है |

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है ?

बहुलवादी प्रणाली के बाद चुनाव की दूसरी प्रमुख प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) है | इस पद्धति में मतगणना के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें मतों में हिस्सा मिलता है | प्रत्येक राजनैतिक दल चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करते हैं और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेते हैं जितनी सीटों का कोटा उन्हें दिया जाता है। इस प्रणाली में किसी राजनैतिक दल को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उन्हें मत मिलते हैं।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी 2 प्रकार की होती है । इज़राइल या नीदरलैंड में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक राजनैतिक दल को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। जबकि अर्जेंटीना व पुर्तगाल में पूरे देश को बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक राजनैतिक दल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करते हैं जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को मत देते हैं न कि उनके प्रत्याशियों को | एक राजनैतिक दल को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अत: किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं |

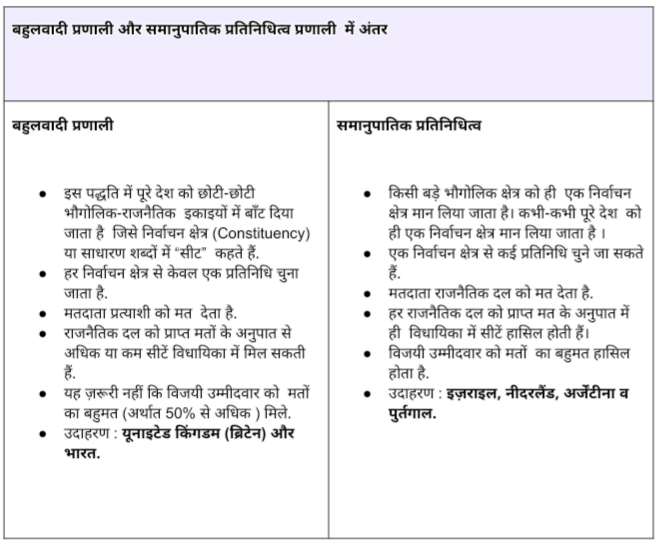

बहुलवादी प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर

बहुलवादी प्रणाली

इस पद्धति में पूरे देश को छोटी-छोटी भौगोलिक-राजनैतिक इकाइयों में बाँट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) या साधारण शब्दों में “सीट” कहते हैं.

हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है.

मतदाता प्रत्याशी को मत देता है.

राजनैतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं.

यह ज़रूरी नहीं कि विजयी उम्मीदवार को मतों का बहुमत (अर्थात 50% से अधिक ) मिले.

उदाहरण : यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) और भारत.

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। कभी-कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है ।

एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं.

मतदाता राजनैतिक दल को मत देता है.

हर राजनैतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में ही विधायिका में सीटें हासिल होती हैं।

विजयी उम्मीदवार को मतों का बहुमत हासिल होता है.

उदाहरण : इज़राइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना व पुर्तगाल.

बहुलवादी प्रणाली की विशेषताएँ

बहुलवादी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब देश की साक्षरता दर काफी कम थी अतः चुनाव के लिए एक ऐसी ही सरल पद्धति की आवश्यकता थी जो उन सामान्य मतदाताओं , जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, की समझ में भी आ सके | इस पद्धति में मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रक्रिया काफी जटिल है जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं।

दूसरी ओर, यह प्रणाली मतदाताओं को केवल राजनैतिक दलों में ही नहीं वरन् उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गयी सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी, कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। जबकि बहुलवादी व्यवस्था में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में चुनाव की बहुलवादी प्रणाली अपनाई गई है |

हालाँकि पिछले कुछ समय में देश में बहुलवादी प्रणाली का विरोध भी शुरू हुआ है और इसपर प्रश्नचिन्ह लगाए गए हैं | विरोध का मुख्य कारण यह है की यह प्रणाली उचित प्रतिनिधित्व नहीं दर्शाती | कई बार ऐसा होता है कि किसी राजनैतिक दल को मतों का अच्छा प्रतिशत प्राप्त होता है किंतु उस अनुरूप उनकी सीटें नही आतीं | यही कारण है कि कुछ विद्वान भारत में बहुलवादी प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व

■■■

+91-94068 22273

+91-94068 22273