बिहार की लोक कला

बिहार की कला की सम्पूर्ण जानकारी

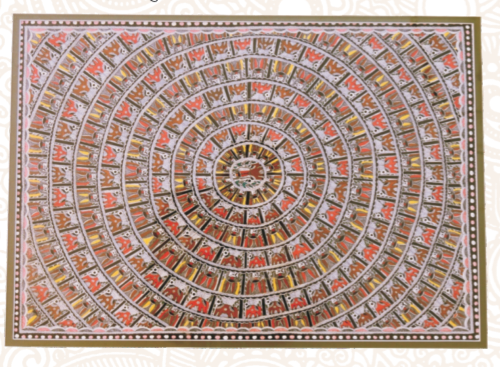

मिथिला (मधुबनी) पेंटिंग

मिथिला चित्रकला सिर्फ चित्रकला न होकर भरी- पूरी संस्कृति है, जिसमें कला-साहित्य और समाज के सभी रस एवं तत्व प्रमुखता से शामिल हैं । यह चित्रकला इस मायने में अनोखी है कि इसे मुख्य रूप से महिलाएँ ही बनाया करती है । माँ इसे अपनी बेटी को सिखाती है और वह बेटी अपनी बेटी को। बच्ची होश सँभालते ही माँ, चाची या दादी के साथ बैठकर चित्र बनाने लगती है। हर पीढ़ी का अपना तर्क होता है, पर वर्णित व चित्रित तथ्य अपरिवर्तित रहते हैं । 1966 तक यह चित्रकला स्थानीय स्तर तक ही सीमित थी। लेकिन 1966 में मिथिलांचल में आये भीषण अकाल की वजह से यह चित्रकला दुनिया की नज़रों में छा गई। इस चित्रकला को व्यावसायिक रूप देने में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र के अलावा भास्कर कुलकर्णी, उपेन्द्र महार्थी और पुपुल जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने इस चित्रकला को मिट्टी की दीवारों से कागज़ पर उतारकर इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए महिला कलाकारों को प्रेरित किया था। मिथिला चित्रकला की कुछ खास विशेषताएँ हैं । इस चित्रकला के लिए कोई मॉडल नहीं होता। इसके कलाकार बगैर किसी रेखांकन के सीधे रंगों से दीवारों, झोपडियों, कागज़ या कपड़ों पर चित्र बनाना शुरू करते हैं। चित्रों के विषय, आकार, भाव उनके मन-मस्तिष्क में इतने गहरे पैठे होते हैं। कि चित्र स्वंय स्पष्ट होता जाता हैं। इस चित्रकला में अंकित बड़ी -बड़ी आँखें, नुकीली नाक, पतली कमर आदि सर्वत्र एक-सी दृष्टिगत होती है। यही मिथिला पेंटिंग की अनोखी शैली है जिसके कारण अन्य भारतीय चित्र शैलियों की तुलना में इसकी अलग पहचान बन गई है। मिथिला चित्रकला की चार शैलियाँ है – कचनी, भरनी, तांत्रिक एवं गोदना । लेकिन अब इन चारों शैलियों में विषयवस्तु और तकनीक को लेकर आवाजाही दिखने लगी है। चारों शैलियों के कलाकार बाज़ार की माँग के अनुरूप विविध पौराणिक प्रसंगों, लोकगाथाओं, लोक-जीवन के प्रसंगों तथा आधुनिक विषयों पर आधारित चित्र-सर्जना में सक्रिय हैं। सीता-राम, राधा- कृष्ण और अर्द्धनारीश्वर जैसे पारंपरिक विषयों के साथ-साथ आतंकवाद, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण- प्रदूषण जैसे समसामयिक विषय चित्रित किये जाने लगे हैं। मिथिला पेंटिंग से चित्रित साड़ी, सलवार, दुपट्टा, ग्रीटिंग कार्डस, पर्स, बटुआ, कैनवास और टेबुल लैम्प से लेकर सजावटी सामान विश्व बाज़ार में आकर्षण के केन्द्र हैं । मिथिला पेंटिंग के 6 कलाकारों श्रीमती जगदम्बा देवी (1975), श्रीमती सीता देवी (1981), श्रीमती गंगा देवी (1984) श्रीमती महासुन्दरी देवी (2011), श्रीमती बौआ देवी (2017 ) एवं श्रीमती गोदावरी दत्त (2019) को कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान “पद्मश्री” से सम्मानित किया जा चुका है जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या सैकड़ों में है। बिहार में जितवारपुर, रॉटी, रैयाम, मधुबनी, रसीदपुर, सिमरी, दरभंगा इसके प्रमुख केन्द्र हैं।

———————————————-

टेराकोटा शिल्प

टेराकोटा शिल्प बिहार के सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक उपयोगी शिल्पों में से एक है। पन्द्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में मिट्टी के बर्तनों एवं मूर्तियों का निर्माण शुरू हो चुका था। चिरांद (सारण) एवं चौसा (बक्सर) और ताराडीह (गया) से प्राप्त मानव या पशु टेराकोटा की आकृतियाँ उस काल के उदाहरण हैं दरअसल, सहज उपलब्धता और अपने लचीले गुरणों के कारण मिट्टी शुरू से ही बिहार में दैनिक जरूरतों और कलाभिव्यक्ति के माध्यमों के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय रही है। धात्के बर्तन के अविष्कार से पहले मिट्टी के बर्तन ही खाना पकाने, खाने व भण्डारण के काम आते थे । साथ ही मिट्टी से उस समय की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं के अनुसार देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। आज भी इन टेराकोटा कलाकृतियों के माध्यम से कलाकार न सिर्फ कला की अपनी ज़रूरतों को पूरा करते है बल्कि अपने धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठान भी पूरा करते हैं । मिथिला का एक लोकपर्व है-सामा- चकेवा । महिलाएँ अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इस पर्व का आयोजन करती है। इस पर्व के समय महिलाएँ मिट्टी से सामा- चकेवा, पक्षी, सप्तर्षि, चुगिला, डोली, कजरौटा, धूप एवं दीपदान इत्यादि बनाती है। मिथिलांचल में ही जगह-जगह पर ग्राम देवता, ब्रहम स्थान और सहलेस स्थान बने हुए हैं, जहाँ विशेष अवसरों पर टेराकोटा की मूर्तियाँ चढ़ायी जाती है । राज्य के प्रायः सभी क्षेत्रों में छोटी- छोटी बच्चियाँ दीवाली से पहले मिट्टी के घरौंदे और कुल्हिया- चुकिया का निर्माण करती है। उनका स्वरूप उन बच्चियों की कल्पनाशक्ति पर निर्भर करता है। जैसी उनकी कल्पनाशक्ति एवं सौन्दर्यदृष्टि, वैसा ही उनका घरौंदा । बिहार के विभिन्न इलाकों में आज भी शादी के समय घर की दीवारों, चौखटों तथा छतों को मिट्टी से बने हाथी, पालकी, घोड़ा इत्यादि से सजाया जाता है। दरमभंगा, मधुबनी और भोजपुर इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र हैं ।

————————————————-

टिकुली कला

भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही सुहागन स्त्रियाँ सौन्दर्य के प्रतीक के रूप में चंदन, कुमकुम एवं सिन्दूर से अपने माथे पर बिन्दी या टिकुली चित्रित करती आ रही है। समय के साथ श्रंगाररूपी इस प्रसाधन के आकार एवं रूप में परिवर्तन के क्रम में ‘टिकुली कला’ का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सोना, चाँदी एवं काँच के टुकड़ों पर टिकुली कला का निर्माण होता था। लेकिन वह प्रक्रिया बड़ी कठिन एवं श्रम साध्य होती थी। पहले काँच को भट्ठी में गलाकर गुब्बारे के रूप में फुलाया जाता था। ठंडा होने पर अपेक्षित आकार में उसकी कटाई की जाती थी। फिर उस पर सोने का वर्क चिपकाया जाता था। तत्पश्चात बाँस की नुकीली पेंसिल से फूलपत्ती, देवी- देवता आदि के चित्र खरोंचकर तरह-तरह के रंग चढ़ाये जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपेन्द्र महारथी की प्रेरणा से काँच की जगह लकड़ी और सोना के वर्क के स्थान पर सोने की चमक वाले इनामेल पेंट का प्रयोग शुरू हुआ। 2010 के दशक में लकड़ी की जगह हार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा। टिकुली कला के इस स्वरूप को बाजार ने हाथों -हाथ लिया और यह कला फलने-फूलने लगी। वर्तमान समय में हार्ड बोर्ड के टुकड़ों को भिन्न-भिन्न आकृति में काटा जाता है। फिर उसकी धिसाई/ चिकनाई कर उस पर पौराणिक कथाओं एवं आधुनिक विषय यथा नृत्य, नारी, प्रकृति के दृश्य आदि का चित्रांकन कर इनामेल पेंट द्वारा रंग दिया जाता है। पटना इसका प्रमुख निर्माण केन्द्र है।

—————————————–

पेपरमेसी

फ्रेंच शब्द पेपियर – मेशे का अर्थ कागज एवं लुगदी है, जिससे बिहार में कई धरेलू एवं आकर्षक सामान बनाये जाते है। इसमें सर्वप्रथम पुराने एवं रद्दी कागज को पानी में भिंगो कर रखा जाता है। जब वह मुलायम हो जाता है, तो उसे कूट कर उसकी लुगदी तैयार की जाती है। फिर उसमें मेथी के दाने/ गोंद या मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उसे आटा की तरह साना जाता है। तत्पश्चात् इसे मनचाहा रूप या आकार देकर धूप में सुखाने के बाद उस पर आकर्षक रंग चढ़ाया जाता है। पेपरमेसी के अन्तर्गत बनने वाली ज्यादातर चीजें रोज़मरा के काम से जुड़ी होती हैं । जैसे- टोकरी, अनाज रखने की कोठी, श्रृंगार पेटी, प्लेट, मूर्तियाँ, खिलौने इत्यादि। हल्का लेकिन ठोस प्रवृत्ति के कारण इसकी माँग राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार में मधुबनी और दरभंगा इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र हैं।

——————————

सिक्की शिल्प

बिहार के सांस्कृतिक जीवन की एक बड़ी अभिव्यक्ति है सिक्की शिल्प। सिक्की (कुश) बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में उपजने वाली एक सुनहरी घास है जिसे वहाँ की महिलाओं ने शिल्प का रूप दे दिया है। सिक्की घास से डंठलों को निकालने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद डंठलों को कुछ देर तक गरम पानी में उबालकर मुलायम बनाया जाता है। फिर उन डंठलों को लाल, पीला, हरा, नीला तथा गुलाबी इत्यादि रंगों से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात् सुई, जिसे टकुआ कहा जाता है, के सहारे रंग-बिरंगी सिक्की को एक-दूसरे के साथ जोड़कर डिजाइन के अनुरूप आकार दे दिया जाता है। सिक्की से बने खिलौने, गमला, डलिया, फलदान, चित्र, श्रृंगार, बॉक्स, झूमर और टेबल मैट इत्यादि बहुत ही सुन्दर एवं आकर्षक होते हैं। बदलते समय के साथ सिक्की कला में भी परिवर्त्तन आया है। सिक्की कला अब मौनी, डलिया एवं दउरा के साथ- साथ दीवारों पर टंगने वाली साज-सज्जा के रूप में विकसित हो गयी है। इसके तहत सबसे पहले डंठल को छीलकर पतला एवं मुलायम बनाया जाता है। तत्पाश्चात् हार्डबोर्ड पर देवी-देवताओं, पश् – पक्षियों, सामाजिक दृश्यों एवं महापुरूषों इत्यादि की तस्वीरों की स्केचिंग की जाती है। फिर नाखुन से डंठलों के उन पतले ट्कड़ों को मोड़कर फेवीबॉण्ड की सहायता से चिपकाकर मनचाहा रूप दे दिया जाता है । इस पद्धति से बनने वाले नमूनों ने भी अपनी अदभुत सुंदरता एवं उत्कृष्टता से चमत्कृत कर दिया है। सिक्की से जो कलाकृतियाँ तैयार होती है, वह लौकिक एवं प्राकृतिक होती है और लंबे समय तक कीड़ों एवं फफूंदों से मुक्त रहती है। मधुबनी के रैयाम, रामपुर और सीतामढी इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र है।

——————————

पाषाण शिल्प

बिहार में प्राचीन काल से ही पाषाण शिल्प जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मौर्यकाल में बिहार में पाषाण शिल्प का सृजन प्रारम्भ हो गया था। अशोक स्तंभ, पत्थर की शिलाओं पर खुदे हुए अभिलेख, सिंह, वृषभ और अश्व की पाषाण मूर्तियों से मौर्यकालीन मूर्तिकारों की दक्षता का पता चलता है। बाद में देवी-देवताओं की मूर्तियों बननी शुरू हुई। फिर पाषाण शिल्प व्यावसायिक हो गया। वर्तमान में गया जिला के पत्थरकट्टी एवं खुखड़ी गाँव के चार से पॉँच सौ शिल्पकार पत्थर की अदभुत एवं नक्काशी वाली मू्तियों के निर्माण में लगे हुए हैं। इस गाँव को बसाने का श्रेय इन्दौर की होल्कर शासिका अहिल्याबाई को है। यहाँ बनने वाली बुद्ध एवं हिन्दू देवी-देवताओं की पाषाण मूर्तियाँ आज विश्व बाजार का आकर्षण है। यहाँ बनने वालेखरल-मूसल, बसहा बैल, हाथी, बाघ की भी देश-दुनिया में काफी मांग है। बिहार सरकार इन दोनों गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है।

————————-

मंजूषा कला

मंजूषा कला मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की लोक चित्रकला है और वहाँ की चर्चित लोक -गाथा बिहुला-विषहरी पर आधारित है, जिसमें सती बिहुला ने सारी बाधाओं को पार कर अपने जीवन को सफल बनाया था। यह चित्रकला नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। एक नारी का जीवन- मृत्यु और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष की गाथा – कथा का सांगोपांग चित्रण ही मंजूषा कला है। इस कला में मंदिर जैसी दिखने वाली मंजूषा का निर्माण शोला,सनई की लकड़ी, बॉस अथवा जूट के रेशे से किया जाता है। फिर स्फेद कागज़ का आवरण चढ़ाकर उसके ऊपर बिहुला-विषहरी कथा के विविध प्रसंगों और पात्रों को नीले पीले और गुलाबी रंगों से उभारा जाता है। इस कला में बॉर्डर का विशेष महत्व है। गुम्बद पर एक साथ सूर्य, चन्द्रमा का चित्रण होता है, जो प्रेम, आकाश और अंतरिक्ष के भाव को दर्शाता है। हाल के वर्षों में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान (पटना) के प्रयास से मंजूषा कला का काफी विस्तार हुआ है। जो चित्रकला पहले मंजूषा एवं कलश तक ही सीमित थी, अब उसे कार्ड बोर्ड, दुपट्टा, शॉल, साड़ी, फाइल, बैग तथा कैनवास पर उतारा जाने लगा है। बिहार में भागलपुर, और बॉका इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र हैं।

सुजनी कला

बिहार की वस्त्र शिल्प परम्परा में सुजनी शिल्प का प्रमुख स्थान है। जन्म के बाद शिशुओं के उपयोग के लिए सुजनी शिल्प की शुरूआत हुई थी। परम्परागत रूप से पुराने धोती- साड़ी के टुकड़ों को एक साथ सीलकर सुजनी बनाई जाती है । शिशु के प्रति जो मातृत्च भाव होता है, वही इसके उपर उतरता है। धोती या साड़ी के दो तीन परतों को आपस में सिल देने से कपड़ा अधिक मजबूत हो जाता है। फिर, इन जुड़े हुए कपड़ों पर सीधी, कच्ची सिलाई करके मोटिफ काढे जाते हैं । अब स्टीचिंग का कार्य एक आर्डर में होने लगा है और ज्यामितीय एवं अन्य आकारों में कथा भी इन धागों के माध्यम से व्यक्त की जाने लगी है।

वर्तमान समय में सुजनी शिल्प के बेस कपड़ों में काफी विविधता रहती है। अब पुरानी धोती साड़ी के साथ- साथ रंगीन, पोपलीन, सिल्क एवं मारकीन इत्यादि का भी इस्तेमाल होने लगा है। महिलाएँ कन्ट्रास्ट रंगों यथा लालरंग पर नारंगी, सफेद, भूरा या पीले रंग के धागों का इस्तेमाल करती है। घर-परिवार की सामान्य बातों से लेकर फूल-पौधों तक का अंकन सुजनी की विशिष्टता है। इसमें हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास, स्नेह से लेकर आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के प्रतीक स्पष्ट रूप: झलकते हैं। प्राचीन समय में बिहार की महिलाएँ खाली समय में सुजनी का कार्य करती थी। लेकिन अपने आकर्षण एवं उत्कृष्टता के कारण यह कला अब महिलाओं के लिए आमदनी का स्त्रोत बन गयी है। इस कारण बड़े पैमाने पर इसका निर्माण हो रहा है। बिहार में दानापुर, भोजपुर और मुजप्फरपुर इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र है।

काष्ठ कला

बिहार की पटना सिटी दानापुर, लालगंज (वैशाली) गया और मिर्जापुर (समस्तीपुर ) में काष्ठ निर्मित खिलौना बनाने की समृद्ध परम्परा रही है । इन जगहों पर गम्हार, आम, अखरोट, दूधकराई, गूलर, सेमल की लकड़ियों से देवी -देवताओं, चिड़ियों, हाथियों, ऊँटों, घोड़ों इत्यादि के चित्र बनाये जाते हैं। पटना सिटी में अरखरोट तथा नारियल के छिलके से आकर्षक कछए का निर्माण किया जाता है। यहाँ निर्मित होने वाले कछुए की गर्दन इस प्रकार से हिलती है कि वह जीवित दिखायी पड़ता है।मेलों और प्रदर्शनियों में यह कछुआ आकर्षण का केन्द्र रहता है। काष्ठ खिलौना निर्माण के प्रारम्भ में डिजाईन के अनुरूप लकड़ियों को छोटे-छोटे औजारों (आरी, बटाली, रेती, हथौडी) के माध्यम डिजाईन के अनुरूप आकार दिया जाता है। आकार को चिकना बनाने के लिए महीन रेिती और सैँड पेपर (सरेस कागज) से उसकी घिसाई की जाती है। इसके बाद होता है अलंकरण का कार्य । बाजार की माग और डिजाईन के अनुरूप खिलौने को रंगकर उसमें सम्पूर्णता लायी जाती है। काष्ठ कला

शिल्प के अंतर्गत फर्नीचर पर तरह-तरह के सुंदर नमूनों की नक्काशी एवं अन्य कलाकृतियाँ बिहार में हर जगह देखी जा सकती हैं।

एप्लिक/ कशीदा

ग्रामीण अंचलों में एप्लिक/ कशीदाकारी का कार्य काफी लोकप्रिय है । एप्लिक में एक कपड़े के उपर विभिन्न रंगो के कपड़ों को भिन्न-भिन्न आकारों में काटने के पश्चात् उसकी सिलाई छोटे-बड़े डिजाईन बनाये जाते हैं । इसमें सिलाई के तीन तरीके हैं- सीधी सिलाई. साटन स्टिच

एवं उल्टा एप्लिक । कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ कनातों, शामियानों, टेन्टों तथा हाथी- घोड़ों को सजाने वाले कपड़ों या झालरों पर ही एप्लिक कार्य होता था। उन पर फूल, पशु -पक्षी एवं देवी – देवताओं के चित्र को सामूहिक रूप से उकेरकर एक मास्टर प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। लेकिन वर्तमान में कुशन कवर, तकिया, बेडसीट एवं डिजाईनर उत्पादों पर एप्लिक कार्य प्रमुखता से हो रहा है। बिहार में कशीदाकारी की परम्परा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमे सूई-धागे से

कढ़ाई करते हुए कपड़े पर ज्यामितीय या अन्य आकार बना दिया जाता है। कशीदाकारी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कपड़े के दोनों तरफ सीअन में एकरूपता रहती है, जिससे एक प्रकार के ही डिजाइन बन जाते है, उल्टा-सीधा का भेद नहीं रहता कशीदाकारी पहले ज्यादातर पारम्परिक परिधानों पर होती थी । लेकिन अब हैण्डवैग, बेल्ट, पर्स, टेबुल कवर, कुशन कवर और वॉल हैगिंग पर भी होने लगी है।

————————————————

गुड़िया शिल्प

प्राचीन काल से ही बिहार के ग्राम्य जीवन की बाल-सुलभ क्रीड़ाओं का एक अहम हिस्सा रही है। गुड़िया। बिहार की महिलाएँ हजारों वर्षों से अपने आस – पास उपलब्ध प्राकृतिक एवं अनुपयोगी संसाधनों से तरह -तरह की गुड़ियों का निर्माण करते आ रही हैं । सर्वप्रथम गुड़िया की आकृति चौड़ाई, लम्बाई और मोटाई के अनुरूप कपड़े पर उतारी जाती है। फिर उन कपड़ों को काटकर सिल दिया जाता है और उसमें रुई भरकर गुड़िया की मोटाई और गोलाई बनायी जाती है।

इस प्रकार अलग-अलग पैर, हाथ और अन्य अंगों में रूई भरकर उन्हें आपस में मिलाकर जोड़ दिया जाता है। चेहरा मोल्ड द्वारा मिटटी, पेपरमैसी अथवा पलास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से बनाया जाता है। मोल्ड के सूख जाने पर पूर्व में बनाये गये धड़ में सिलकर जोड़ दिया जाता है । हालाँकि प्लास्टिक के बने हुए चेहरे भी अब बाज़ार में सर्वत्र उपलब्ध हैं। इसके बाद महिलाएँ तूलिका एवं रंगों के माध्यम से आँख, भाँह, बिंदी, गोदना, कान और होंठ आदि बनाकर गुड़िया को चिताकर्षक एवं जीवंतता प्रदान करती हैं। पटना, भागलपुर, मधुबनी और दरभंगा इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र हैं।

———————

वेणु शिल्प

मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में मनुष्य जब भोजन, वस्त्र एवं आश्रय तालाश करने के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा था, उसी दौर में बिहार में रोज़मर्रा के काम यथा अन्न एवं जल रखने के लिए पात्र के रूप में बाँस का उपयोग शुरू हो चुका था। बौद्धकालीन ग्रथों में भिक्षुओं के लिए बाँस से आटा चालने के लिए छलनी, सलाई, पंखा और जूते का निर्माण होने का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक के शासन काल में विहार में वेणु शिल्प खूब फला- फूला। वेणु शिल्प में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता था और तत्कालीन पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा सुदूर देशों को भेजा जाता था।

वर्तमान समय में सूप, चलनी, पिटारी जैसी गृह- उपयोगी एवं परंपरागत सामग्रियों के साथ-साथ नाना प्रकार के साज-सज्जा वाली सामग्रियाँ यथा छोटे-बडे बैग, ट्रे, चटाइयाँ, लैम्पस्टैंड, फलदान, टोकरी, देवी- देवताओं की मूर्तियाँ, गुलदस्ता इत्यादि का निर्माण बिहार में हो रहा है। सिर्फ एक चाकू की सहायता से बाँस को काटकर और छीलकर वस्तु को आकार-प्रकार प्रदान करने वाले शिल्पियों की चंचल अंगुलियों को निहारने में अनोखा आनंद आता है। इस शिल्प के संरक्षण एवं संवर्द्धन में उपेन्द्र महारथी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली इसके प्रमुख निर्माण केन्द्र हैं।

—————————–

बावन बूटी

बिहार की वस्त्र शिल्प परम्परा में बावन बूटी शिल्प का प्रमुख स्थान है । नालन्दा जिले का बसवन विगहा गाँव इसका प्रमुख निर्माण केन्द्र है। इस शिल्पय को लूम के खड़े तानों से तैयार किया जाता है। बुनकर इसके बाना पर काम करते हैं । मूल भाव को उत्पाद में एक अतिरिक्त बाना देकर व्यक्त किया जाता है। इसमें 6 गज लम्बी साड़ी, चादर या परदा पर सौन्दर्य के 52 भावों को उकेरा जाता है। बावन बूटी कला से जुड़े बुनकरों का मानना है कि बावन शब्द की जड़ें भारतीय पुराण एवं परम्परा में है। भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था। उनका आकार 52 ऊँगलियों के बराबर था। लेकिन उन्होंने तीन डगों में ही पूरे ब्रहमाण्ड को माप दिया था। इस रूप में 6 गज की साड़ी, चादर या परदे पर नालन्दा के बुनकर पूरी सृष्टि की कथा को उकेर देते हैं ।

नालन्दा महात्मा बुद्ध की तपोभूमि रही है। उसका प्रभाव बावन बूटी कला पर भी दिखता है। बसवन विगहा में निर्मित होने वाले वस्त्रों पर बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों यथा महाबोधि मंदिर, नालन्दा विश्वविद्यालय, बौद्ध स्तूपों इत्यादि का भाव के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है । बावन बूटी शिल्प को देश के पहले राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का खुब प्यार मिला था। उन्होंने बावन बूटी के चादर और परदा को राष्ट्रपति भवन में लगवाया था, जिससे इस कला को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। बाद के वर्षों में उपेन्द्र महारथी ने बावन बूटी को काफी विस्तार दिया। विगत वर्षों के दौरान बसवन बिगहा के बुनकरों ने बावन बूटी शिल्प में निरन्तर नूतन प्रयोग कर इस शिल्प को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

+91-94068 22273

+91-94068 22273