हमारा गौरवशाली इतिहास : भारतीय कालगणना

हमारा गौरवशाली इतिहास : भारतीय कालगणना

काल का अर्थ – काल का अर्थ है समय। कालगणना अर्थात् समय की गणना। प्रश्न है कि यह काल क्या है? काल परमात्मा की एक शक्ति है।श्रीमद्भागवत महापुराण में परमात्मा की तीन स्वतन्त्र शक्तियाँ बतलाई गई हैं-

1. कालशक्त, 2. क्रियाशक्ति, 3. ज्ञानशक्ति। परमात्मा की शक्ति होने के कारण यह अत्यन्त बलवान है। आपने अनेक बार सुना होगा ‘समय बड़ा बलवान है।’ काल शक्ति अनन्त है अर्थात् काल का कभी अन्त नहीं होता। काल सदैव रहता ही है। अन्य प्राणी काल कवलित होते रहते हैं, परन्तु काल तो सतत गतिमान रहता है।

काल के भाग –

काल के मुख्य दो भाग हैं – भूतकाल और भविष्यकाल। जो समय बीत गया वह भूतकाल और जो समय अभी आया नहीं है, आने वाला है, वह भविष्यकाल कहलाता है। काल का एक और भाग है। वर्तमान काल। भूतकाल और भविष्यकाल को बाँटने वाले बिन्दु को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल लगातार चलता रहता है तथा भूतकाल में बदलता रहता है।

समय की गति बहते हुए पानी की तरह है। जो पानी एक स्थान से बहता हुआ आगे निकल जाता है, वह पुन: लौटकर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जो समय बीत गया, वह फिर से नहीं आता। अत: कहावत बनी “अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।” इसलिए समझदार लोग प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करते हैं। जो समय की उपेक्षा करते हैं , वे जीवन भर पछताते हैं।

काल की एक और विशेषता है, उसकी अखण्डता। काल अखण्ड है, हम उसे विभाजित नहीं कर सकते। हम लगातार चलते रहने वाले समय को एक क्षण के लिए भी रोक नहीं सकते, उसे बाँध नहीं सकते। वह तो बिना रुके निरन्तर चलता ही रहता है। अपना दैनिक व्यवहार निभाने के लिए अर्थात् मनुष्य की सुविधा के लिए काल का विभाजन किया गया है। काल अनन्त है परन्तु मनुष्य द्वारा किये गये उसके विभाग अन्त वाले हैं। जैसे प्रात:काल, मध्याह्नकाल, संध्याकाल, रात्रिकाल,दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि, ये सभी काल के विभाग हैं।

आजकल कालगणना की जिस पद्धति को उपयोग में लाते हैं, वह सैकण्ड,मिनट, घंटा तथा ईस्वी सन् (वर्ष) वाली है। यह पद्धति अग्रेजों द्वारा थोपी गई है। हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय कालगणना चलती थी।

कालगणना पाश्चात्य कालगणना की तुलना में आज भी अधिक सूक्षम, अधिकव्यापक, पूर्ण वैज्ञानिक एवं प्राचीन है। यह जानकारी कितनी अद्भुत है, कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी विशाल है और कितनी निश्चित है ? यह सब जानकर आप निश्चित ही आत्मविभोर हो जायेंगे।

काल की सूक्ष्मतम इकाइयाँ

समय की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। 2 परमाणु का 1 अणु, 3 परमाणु का 1 त्रसअणु और 3 त्रसअणु की एक त्रुटि होती है। आप में से विज्ञान के विद्यार्थियों की बुद्धि कहेगी कि ’परमाणु’ तो पदार्थ की इकाई है, समय की कैसे हो गई? बिल्कुल सही। भारतीय मनीषियों ने हमें बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु को सूर्य की किरण जितने समय में पार करती है, उसे परमाणु समय कहा है। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने काल की गणना करने के लिए पदार्थ एवं सूर्य की गति का आधार लिया। 2 परमाणु-। अणु, 3 परमाणु- 1त्रसरेणु, 3 त्रसअणु- एक त्रुटि। तीन त्रसअणु को पार करने में सूर्य की किरण को जितना समय लगता है, उतने समय को एक त्रुटि कहते हैं। पाश्चात्य कालगणना में सबसे छोटी इकाई माइक्रो सैकण्ड है। ये दोनों समान नहीं हैं। एक सैकण्ड में लगभग 3370 त्रुटियाँ होती हैं इतनी सूक्ष्म है हमारी त्रुटि।

त्रुटि से अणु तक

त्रुटि से आगे बढ़ेंगे तो 100 त्रुटि के बराबर 1 वेध, 3 वेध बराबर । लव, 3 लव बराबर । निमेष, 3 निमेष बराबर 1 क्षण। यहाँ निमेष’ समय का अर्थ समझें। हमारी सबकी पलकें झपकती हैं। पलक झपकने को निमेष और उन्मेष कहते हैं।आँख बन्द होने में जितना समय लगता है, वह निमेष समय होता है और ऐसे तीन निमेष समय को क्षण कहते हैं।

क्षण से दिन-रात तक

अब क्षण से आगे बढ़ते हैं -5 क्षण का 1 काष्ठा, 15 काष्ठा का 1 लघु और 15 लघु की 1 घटी या घटिका कहलाती है। 2 घटी का 1 मुहूर्त, 7.5 घटी का 1 प्रहर और 8 प्रहर का एक दिन रात। आज की पाश्चात्य इकाइयों में इनका मान इस प्रकार है- 1 घटी बराबर 24 मिनट, 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट, 1 प्रहर बराबर 180 मिनट (3 घंटे) और 1 दिन रात बराबर 24 घंटे का समय।

दिन रात से अयन तक –

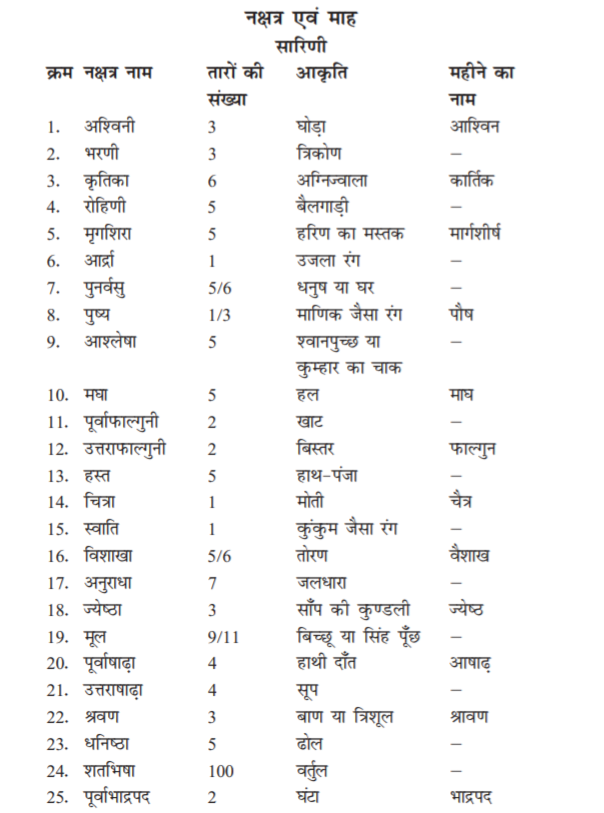

1 दिन रात से आगे की इकाइयाँ हम जानते हैं। 7 दिन का एक सप्ताह, दो सप्ताह का 1 पक्ष, दो पक्ष (शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष) का 1 माह, 12 माह का एक वर्ष। 12 माह के नाम- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद,आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन। 2 मास की एक ऋतु, 1 वर्ष में 6 ऋतुएँ- ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमन्त, बसन्त। 1 वर्ष में 2 अयन -उत्तरायण, दक्षिणायन।

दशाब्बी, शताब्दी व सहम्राब्दी –

दो अयन का एक वर्ष होता है। दस वर्ष की अवधिदशाब्दी या दशक कहलाती है। सौ वर्ष की अवधि शताब्दी या सदी कहलाती है। तथा एक हजार वर्ष की अवधि सहस्राब्दी कहलाती है। इस समय ई सन् 2020 चल रहा है। इसका अर्थ है, ईस्वी सन् को प्रारम्भ हुए दो सहस्राब्दी बीत चुकी है और तीसरी सहस्राब्दी प्रारम्भ हुई है। अथवा बीस सदियाँ बीत चुकी हैं और इक्कीसवीं सदी चल रही है। इक्कीसवीं सदी के दो दशक पूर्ण होने वाले हैं।

पंचांग

पंचांग समय जानने का एक साधन है। समय की कुछ इकाइयाँ ऐसी हैं, जो प्रतिदिन बदलती हैं, जैसे वार, तिथि, नक्षत्रादि। बीते हुए दिन को वार-तिथि कौन से थे अथवा आने वाले दिन, वार और तिथि कौन से होंगे? इसके लिए हम पंचांग देखकर जानकारी प्राप्त करते हैं। पंचांग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पाँच अंग होते हैं। उन पाँचों अंगों के नाम- तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण हैं। इन पाँचों अंगों का सम्बन्ध समय से है। समय को अलग-अलग तथा एकदम सही मात्रा में व्यक्त करने के लिए ये पाँचों अंग आवश्यक हैं।

आजकल पंचांग पु्स्तकाकार छपता है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण से पंचांग की रचना की जाती है। सामान्यत: ये पंचांग वार्षिक छपते हैं, जिसमें मासानुमास इन पाँचों अंगों की गणना दी हुई होती है। कुछ पंचांग दस वार्षिक तो कुछ पंचांग शतवार्षिक भी छपते हैं। अर्थात् आने वाले 100 वर्ष बाद आकाश मेंसूर्य- चन्द्र एवं ग्रहों की स्थति क्या होगी ? यह सौ वर्ष पूर्व ही गणना करके मुद्रित कर दिया जाता है।

इन पाँचों अंगों में तिथि का सम्बन्ध चन्द्रगति की गणना पर आधारित है। वार का सम्बन्ध सूर्यगति की गणना पर आधारित है। योग का सम्बन्थ सूर्य एवं चन्द्र की गति की गणना के मिलान पर आधारित है। और करण का सम्बन्ध तिथि के विभागीकरण के साथ है। पंचांग में इन पाँच अंगों के साथ-साथ अयन, ऋतु, पक्ष,प्रहर, होरा, चौघड़िया और मुहूर्त जैसे काल के विभाग और सूक्ष्म अंगों की जानकारी भी दी हुई होती है।

अब हम इन पॉँच मुख्य अंगों की जानकारी करेंगे

तिथि –

तिथि की गणना चन्द्रगति के आधार पर की जाती है। एक तिथि समय अर्थात कितना समय?

चन्द्र और सूर्य के मध्य बारह अंश (डिग्री) का कोणीय अन्तर होने में लगने वाला समय, एक तिथि समय कहलाता है। किसी भी तिथि के पूरी होने में लगने वाला समय बदलता रहता है। वह कम से कम 20 घंटों का और अधिक से अधिक 27 घंटों का हो सकता है।

हम यह तो जानते हैं कि 1 माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष । एक पक्ष में 15 तिथियाँ होती हैं, 15 कृष्ण पक्ष की तथा 15 शुक्ल पक्ष की। इस प्रकार एक माह में कुल 30 तिथियाँ होती हैं। पन्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा तथा तीसवीं तिथि अमावस्या कहलाती है। अमावस्या शब्द ‘अमा’ अर्थात् साथ ‘वस्’ अर्थात् रहना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ साथ में बसना (रहना)। जिस दिन सूर्य व चन्द्र के समय का कोणीय आन्तर शुन्य अंश का होता है अर्थात् जिस दिन सूर्य और चन्द्र आकाश में साथ-साथ चलते हैं, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार शून्य से 12° के अन्तर तक प्रतिपदा 12 से 24° के अन्तर तक द्वितीया, 24 से 36° के अन्तर तक तृतीया, आगे इसी क्रम से 168 से 180° अन्तर तक पूर्णिमा (पन्द्रहवीं तिथि) बनती है। इन पन्द्रह तिथियों के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं।

इसी प्रकार 180° के बाद 12° के अन्तर से 192°, 204°, 216°, 228°क्रमश: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी बनते बनते 336° से 348° चतुर्दशी तथा 348° से 360° अमावस्या (तीसवीं) तिथि बनती है। ये पन्द्रह तिथियाँ कृष्ण पक्षकी कहलाती हैं। इस तरह 1 मास में 30 तिथियाँ आती हैं। 1 से 15 तिथियाँ शुक्लपक्ष की तथा 1 से 15 (30) तक कृष्ण पक्ष की तिथियाँ कहलाती हैं।

तिथि और चन्द्रकला का सम्बन्ध

चन्द्रमा की कुल सोलह कलाएँ होती हैं। चन्द्रमा की एक कला सदैव खुली रहती है। शुक्ल पक्ष में प्रत्येक तिथि के साथ चन्द्रमा की एक -एक कला ख़ुलती जाती हैं, इस तरह पूर्णिमा तिथि के दिन चन्द्रमा की सोलह कलाएँ खुल जाती हैं।

इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में प्रत्येक तिथि के साथ एक -एक कला बन्द होती जाती है और अमावस्या को पन्द्रह कलाएँ बन्द हो जाती है। केवल एक ही कला खुली रहती है। परन्तु अमावस्या को सूर्य के साथ रहने से सूर्य के तेज के कारण दिन में चन्द्रमा दिखाई नहीं देता।

तिथि प्रारम्भ का निर्धारण

प्रत्येक तिथि की अवधि एक समान नहीं होती, इसलिए तिथि प्रारम्भ का समय भी अलग- अलग होता है। अत: यह व्यवस्था दी गई कि तिथि प्रारम्भ होने का समय चाहे जो हो, सूर्योदय के समय जो तिथि होगी, वही तिथि उस दिन-रात की तिथि मानी जायेगी। अगले दिन सूर्योदय के समय अगली तिथि मान्य होगी। जैसे मान लो किसी दिन सूर्योदय के समय तो अष्टमी तिथि है, परन्तु उसी दिन दो-तीन घडी बाद ही नवमी तिथि प्रारम्भ हो जाती है, तब भी उस दिन-रात को अष्टमी तिथि ही मानी जाएगी।

वृद्धि तिथि व क्षय तिथि

जब किसी तिथि की अवधि 24 घण्टों से अधिक होती है, तब स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों दिन सूर्योदय के समय वही तिथि होती है। उदाहरण के लिए शुक्ल पंचमी आज सूर्योंदय से पहले शुरू हुई और कल सूर्योदय के बाद तीन घड़ी तक रही तो आज व कल दोनों दिन पंचमी तिथि मान्य होगी। इस प्रकार तिथि में वृद्धि होने से यह वृद्धि तिथि कहलायेगी। ठीक इसके विपरीत मान लो पष्ठी तिथिकी अवधि 20 घंटे ही है। वह आज सूर्योंदय के पश्चात् प्रारम्भ हुई और अगलेदिन सूर्योदय से पूर्व ही पूर्ण हो गई, अर्थात् दो सूर्योदयों के बीच में ही रही। तो पष्ठी तिथि न आज मान्य हुई और न कल मान्य होगी। इस स्थिति में पष्ठी तिथिका क्षय हो गया, इसलिए पंचमी के बाद अगली तिथि सप्तमी मानी जाती है।

वार

ये सात हैं, इनका क्रम इस प्रकार है- 1. रविवार, 2. सोमवार, 3. मंगलवार, 4. बुधवार, 5. गुरुवार, 6. शुक्रवार,7. शनिवार।

रविवार को सूर्यवार या आदित्यवार (इतवार) भी कहा जाता है। सोमवार को चन्द्रवार भी कहा जाता है। मंगलवार को भौमवार तथा गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर भी इनके नामों में ही छिपा हुआ है। प्रत्येक वार का नाम सात ग्रहों के नाम पर रखा गया है। ये सात ग्रह हैं – सूर्य,चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि ग्रह जिन ग्रहों के 2-3 नाम हैं।

सारणी से जानेंगे :

योग भी 27 होते हैं। प्रत्येक योग का माप 12° ओर 30 कला का होता है।योग का समय भी बदलता रहता है। सूर्य व चन्द्र की गति के अन्तर के कारण किसी भी योग का समय कम से कम 20 घण्टों और अधिक से अधिक 25 घण्टों का होता है।

योग की गणना इस प्रकार की जाती है- सूर्य और चन्द्र किसी निश्चित समयमें आकाशीय वर्तुलाकार मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु से जितने अंश के अन्तर में हों, उन दोनों के अंशों को जोड़कर उसमें 139 अंश 20 कला का भाग देने से प्राप्त संख्या यदि 7 ओर 8 के मध्य हो तो आठवाँ योग चलता है। यदि संख्या 8 और 9 के मध्य हो तो नौवाँ योग चलता है। इस प्रकार यह निर्णय किया जाता है के कौन सा योग चल रहा है।

मुहर्त शास्त्र में योगों का विशेष महत्व है। दिन शुद्धि एवं विशेष कार्यों के लिए कुछ योग अनिवार्य माने जाते हैं जबकि कुछ विपरीत योग अशुभ माने जातेहैं। जैसे सिद्धि, ब्रह्म,. प्रीति, आयुष्मान, वृद्धि, शुभ, सौभाग्य, शिव आदि योग शुभ माने गये हैं, जबकि विष्कंभ, शूल, वज्र, व्याघात, व्यतिपात, गण्ड, अतिगण्ड आदि अशुभ योग माने जाते हैं।

करण

इनके साथ-साथ समय-समय पर ग्रह विशेष की युति होने पर अथवा दृष्टिपड़ने पर तात्कालिक विशेष योग भी बनते हैं। ये विशेष योग शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे सर्वा्थिसिद्धि योग, अमृत योग, लक्ष्मी योग, पराक्रम योग,गजकेसरी योग, बुधादित्य योग आदि शुभ योग हैं। जबकि ग्रहण योग, विष योग,चाण्डाल योग, अशुभ योग हैं। अशुभ योगों में कभी शुभ कार्य या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए।

पंचांग का आखिरी तथा पाँचर्वाँ अंग करण है। चन्द्र और सूर्य के मध्य 6 अंशका अन्तर पार करने के लिए जितना समय लगता है, उतने समय को करण कहतेहैं। एक तिथि समय में दो करण होते हैं, इसलिए करण को आधी तिथि भी कह सकते हैं।

कुल 11 करण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं – चर व स्थिर। चर करण सात हैं और स्थिर करण चार हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज औरविष्टी (भद्रा) ये सात करण चर हैं अर्थात् अस्थिर हैं। जबकि शकुनि, चतुष्पद,नाग व किस्तुत ये चार करण स्थिर हैं।

फल की दृष्टि से पाँच करण अशुभ हैं ओर छ: करण शुभ हैं। विष्टी (भद्रा)शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुत्न ये पाँचों आशुभ करण हैं। जो श्रेष्ठ कार्यों मेंवर्जित हैं। अतः इन करणों के समय शुभ कार्य नहीं करने चाहिएं।

बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर और वणिज ये छ: करण शुभ हैं। अतःप्रत्येक शुभ कार्य तभी करने चाहिए जब ये उपर्युक्त छ: करण होते हैं।

■■■■

+91-94068 22273

+91-94068 22273